Aimez-vous les contes de fées? Et si je vous disais qu’au sortir de l’hiver, dans certaines érablières du Québec, le petit peuple des forêts aère discrètement son linge au creux des rochers… Venez, nous partons à la rencontre du dicentre à capuchon, une espèce végétale indigène et vivace de nos sous-bois, à la géométrie… surprenante!

Texte : Julie Soyez

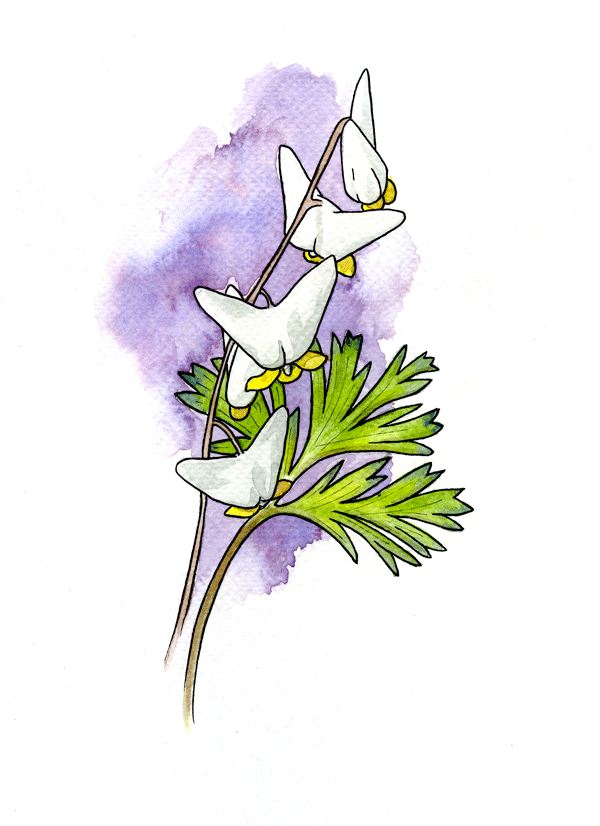

Illustrations : Éloïse Leblanc

C’est le printemps!

Même si la neige est encore un peu présente au sol, le précoce dicentre à capuchon ne tarde jamais à pointer le bout de son nez. À la manière de ses consœurs les sanguinaires et les hépatiques, sa floraison est particulièrement hâtive et il n’est pas rare de le croiser dès la fin mars, allant même jusqu’à former de vastes colonies si les conditions lui sont favorables.

Le reconnaître

Le dicentre à capuchon est originaire des forêts d’Amérique du Nord, dont il apprécie les sols humides et riches en matière organique. Plus exactement, il a coutume de se loger dans les zones légèrement ombragées, comme au pied des arbres ou dans les anfractuosités rocheuses. On peut le retrouver un peu partout au Québec, mais sa présence est marquée dans la région des Appalaches, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent et au Lac-Saint-Jean.

Les fleurs du dicentre à capuchon sont pareilles à de petites bobettes bouffantes accrochées à l’envers sur une corde à linge, rien de moins ! En anglais, elles s’appellent « Dutchman’s Britches », ce qui signifie culottes de Hollandais. Les deux pétales extérieurs sont blancs, en forme d’éperon (les jambes) tandis que les deux pétales intérieurs sont jaunes (comme une ceinture de dentelle). Vous les retrouverez au nombre de 4 à 10, arc-boutés le long d’une tige rougeâtre haute d’une vingtaine de centimètres en moyenne. Ses feuilles, très découpées, vous feront penser à celles de la carotte.

Pour distinguer le dicentre à capuchon de son cousin le dicentre du Canada, vous observerez que ce dernier est plutôt rosé et que ses éperons sont plus arrondis et plus courts. Finalement, ces espèces évoqueront peut-être pour vous les « cœurs saignants » ou « cœurs de Marie », bien connus de nos jardins d’ornement et qui appartiennent aussi au genre Dicentra.

Entrée VIP

Les fleurs du dicentre à capuchon, penchées, constituent en soi un tri sur le volet des insectes admis. Les abeilles à longue langue sont de loin les mieux équipées pour la quête du nectar enfoui. Aussi, les abeilles domestiques ne sont pas en reste puisqu’elles sont capables d’écarter les pétales intérieurs à l’aide de leur tête tout en brossant le pollen avec leurs pattes antérieures : une belle démonstration d’ingéniosité! Certains papillons à longue trompe réussissent également à se suspendre courageusement quelques instants pour atteindre le graal. Enfin, il y a ceux qui optent pour la méthode forte, perçant sans scrupule les pétales du dicentre pour parvenir à dérober le précieux liquide sucré.

Tout un cycle

Pour pouvoir germer puis fleurir, le dicentre à capuchon puise son énergie dans ses réserves, c’est-à-dire dans le glucose stocké dans ses parties souterraines. Comment s’y prend-il? À partir du moment où les feuilles sont sorties, à l’instar de presque toutes les plantes, notre dicentre profite de la lumière pour produire le glucose nécessaire à son maintien en vie (le fameux procédé de la photosynthèse), dont une partie va s’accumuler dans ses nombreux petits bulbes sous forme d’amidon. La délicatesse de ses fleurs n’a d’égal que la robustesse de ses tubercules!

Quant aux fleurs fécondées, elles vont donner des graines assez spéciales : elles sont munies d’une excroissance charnue pleine de lipides et de protéines (appelée élaïosome ou éléosome) dont sont particulièrement friandes les fourmis. En échange de cette bonne nourriture, les insectes contribuent à la dispersion des graines et donc à la pérennité de l’espèce. On parle ici d’une relation symbiotique de type « mutualiste », puisque la fourmi et la plante sont avantagées.

Toxicité

À part les insectes cités précédemment, vous ne verrez pas d’animaux brouter nonchalamment les dicentres à capuchon. Avec raison, car la plante au complet contient des alcaloïdes toxiques. Un simple contact répété avec ses feuilles peut provoquer des irritations, des rougeurs et des démangeaisons sur la peau. Son ingestion, dépendamment de la quantité absorbée, est potentiellement mortelle. Il faut donc être très prudent lorsque l’on tombe sur cette fleur originale lors de balades en forêt, notamment en compagnie d’enfants ou de nos animaux de compagnie. Vous le savez, on observe avec les yeux et on ne touche que ce que l’on sait parfaitement identifier. Vive le printemps!

Cet article est initialement paru dans la revue de printemps 2024

Laissez la flore accompagner vos randonnées printanières et découvrez des entreprises de plein air qui carburent à leur mission sociale.